1.【脊柱管狭窄症とは?】症状・原因・診断のポイント

・間欠性跛行、前かがみで楽になる特徴

・MRI・レントゲン・問診の役割

2.【第一段階:保存療法】薬・装具・注射の比較

・消炎鎮痛剤や神経障害性疼痛薬(ロキソニン、リリカなど)

・セットや装具療法の有用性

・神経根ブロック/硬膜外ブロックの効果と注意点

3.【第二段階:リハビリ・セルフケア】運動・姿勢・ストレッチ・寝方

・専門家によるリハビリ(牽引・マッサージ・筋トレなど)

・竹谷内式「ひざ抱え体操」「猫ポーズ」など自宅ストレッチ

・寝方の工夫(膝下クッション、横向き寝の注意点)

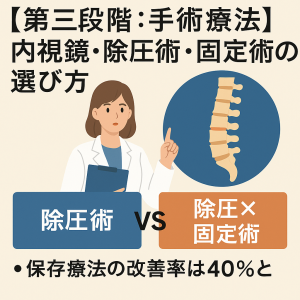

4.【第三段階:手術療法】内視鏡・除圧術・固定術の選び方

・除圧術 vs 除圧×固定術の体系的比較

・内視鏡下手術のメリット

・「保存療法改善率40%」というデータ提示

5.【予防&再発防止】生活習慣・姿勢改善・栄養・ストレッチ

・バランスの良い栄養・体重管理

・日常で取り入れたい姿勢・体操・注意点

・継続と医師相談の重要性強調

5.【予防&再発防止】生活習慣・姿勢改善・栄養・ストレッチ

バランスの良い栄養と体重管理で体への負担を減らす

「日々の体調、実は食事で変わるって知ってましたか?」

ぎっくり腰や慢性的な腰痛の予防には、体重コントロールがカギになると言われています。体が重くなると、腰への負担も増えてしまうためです。特に脂肪が内臓や腰回りにつくと、姿勢も崩れやすくなる傾向があります。

「ダイエットまではいかなくても、栄養バランスは意識しておきたいですね。」

具体的には、ビタミンDやカルシウム、たんぱく質を含む食品を日常的に取り入れると、筋肉や骨の健康維持に良い影響があると考えられています。

無理のない範囲で食生活を見直すことが、腰への優しさにつながるようです。

姿勢のクセに気づくことが、再発防止の第一歩

「背中丸まってるかも…」と感じたら、まずは意識から始めましょう。

猫背や反り腰といった姿勢のクセは、知らず知らず腰への負担を蓄積させていると言われています。イスに深く腰掛け、膝が股関節よりやや高めになるように座ることで、腰への圧が軽減されるとされており、仕事中の姿勢も見直すとよさそうです。

ストレッチも無理なく習慣にしたいですね。例えば、膝を抱えて背中を丸める体操や、股関節まわりをほぐすゆるやかな動きは、腰周辺の柔軟性を保つサポートになります。

続けること、そして相談することの大切さ

「やっぱり、三日坊主で終わらないためにはどうしたら?」

ストレッチや食生活の改善は、少しずつで大丈夫です。完璧を目指すより「ちょっとやってみよう」の気持ちで始める方が、結果的に続きやすいとも言われています。そして、痛みが強くなったり長引いたりする場合には、無理をせず整形外科などの医師に相談することが望ましいとされています。

「自分でできること」と「専門家に相談すべきこと」を切り分けることも、予防の一部かもしれませんね。

#腰痛予防の生活習慣

#正しい姿勢のポイント

#栄養と筋肉の関係

#ストレッチ習慣化

#医師相談のタイミング

お電話ありがとうございます、

武庫之荘駅前整体院サキュレでございます。