後頭部・首の付け根が痛むのはなぜ?──まず知っておきたい原因の仕組み

後頭部・首の付け根が痛むのはなぜ?──まず知っておきたい原因の仕組み

後頭部から首の付け根にかけて痛みを感じるとき、その背景には複数の要因が重なっていることが多くあります。代表的なのは筋肉の緊張・血流の低下・神経の圧迫・自律神経の乱れです。

この部位には「僧帽筋」や「後頭下筋群」と呼ばれる筋肉が層のように重なり、頭を支える役割を担っています。

長時間のデスクワークやスマートフォンの操作などでうつむき姿勢が続くと、これらの筋肉が過緊張を起こしやすくなります。筋肉が硬くなると、内部の血管が圧迫されて血流が滞り、老廃物がたまりやすくなります。その結果、酸素や栄養が届きにくくなり、痛みを感じやすい状態に変化します。

さらに、筋肉の間を通る**後頭神経(大後頭神経・小後頭神経など)**が圧迫されると、神経痛のようなズキッとした痛みが出ることがあります。これを「後頭神経痛」と呼び、特に首の付け根から後頭部にかけての拍動性の痛みが特徴です。

筋肉・神経・血流・自律神経が関係する複合的な痛み

首から後頭部にかけては、筋肉だけでなく血管や神経、自律神経が密に走っています。

筋肉のこりによって血管が狭まり、血流が悪化すると、酸素不足や代謝不全が起こりやすくなります。これが慢性的な張りやだるさ、頭痛の引き金になります。

一方で、ストレスや睡眠不足などによる自律神経の乱れも見逃せません。交感神経が優位になると血管が収縮し、筋肉の緊張が続きやすくなります。つまり、精神的ストレスや疲労が体の反応として首や後頭部に痛みを生じさせる場合もあるのです。

また、頚椎(首の骨)の変形や椎間板の異常が関与するケースでは、神経の出口部分が狭まり、筋肉や血管への圧迫が強まることもあります。このように、構造的・機能的な複合要因が重なって痛みが生じることを理解しておくと、対策の方向性も見えやすくなります。

#後頭部痛 #首の付け根痛 #筋肉のこり #後頭神経痛 #自律神経の乱れ

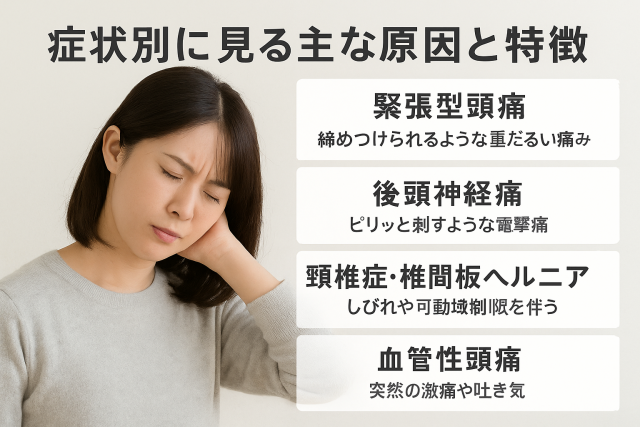

2. 症状別に見る主な原因と特徴

緊張型頭痛(締めつけられるような重だるさ)

緊張型頭痛は、もっとも多く見られる頭痛タイプのひとつで、後頭部~首筋にかけて「締めつけられる」「重苦しい」「だるい」と感じる痛みが続くのが典型です。

-

痛みの性質:鈍痛・圧迫感が主体で、ズキズキした拍動性はあまり強くない。

-

両側性に出ることが多く、痛みの範囲は後頭部~こめかみ、額まで広がることもあります。

-

付随する症状:首・肩のこり、眼精疲労、頭重感、軽いめまいを伴うことも。

-

発生のきっかけ:長時間の同一姿勢(パソコン・スマホ操作など)、ストレス、疲労、姿勢の悪さなど。

-

時間傾向:持続時間が長く、だらだら続くことが多い(30分以上~数日間)

「頭が鉢巻きで締められているような感じ」「重くのしかかる痛み」があるなら、緊張型頭痛の可能性が高いです。

後頭神経痛(ピリッと刺すような痛み)

後頭神経痛は、後頭部や首に沿って“鋭く刺すような電撃痛”が走ることが特徴です。

-

痛みの性質:ビリビリ、ピリッ、電気が走るような痛み。断続的に激しく出ることが多い。

-

痛む範囲:片側に出ることが多く、耳の後ろ・後頭部・頭頂部に波及することも。

-

誘因:首や肩の筋肉緊張、姿勢不良、長時間のうつむき姿勢、ストレートネックなどが背景にある場合が多い。

-

触れると増悪:神経が筋肉・筋膜によって圧迫される場所を押すと痛みが増すことがある。

もし「突発的に刺すような痛み」が主で、痛みが筋肉のこりとは違った鋭さを持つなら、後頭神経痛を疑ったほうがいいでしょう。

頚椎症・椎間板ヘルニア(しびれ・可動域制限を伴う)

首の骨(頚椎)や椎間板に構造的変化があると、神経が刺激されたり、椎間隙が狭まったりして痛みやしびれが出ることがあります。

-

主な症状:首を動かすと痛みが増す、首や肩の可動域が制限される、腕・手指への「しびれ」「脱力感」「チクチク感」が出ることがある。

-

放散痛:痛みだけではなく、手や肩、腕にまで影響が出る場合が多い。

-

進行性:加齢などで少しずつ症状が進むケースもあり、症状が徐々に重くなる傾向も。

-

頚椎性頭痛:頚椎の問題が後頭部に関連痛として痛みを起こすこともある。

このタイプでは、単なる頭痛ではなく「神経的な症状を伴うかどうか」が見分けのカギになります。

血管性頭痛(椎骨動脈解離など:突然の激痛や吐き気を伴う)

比較的まれですが、緊張型・神経痛・頚椎疾患とは明らかに異なるパターンのものもあります。椎骨動脈解離などの血管性頭痛は、以下のような特徴があるので注意が必要です。

-

発症:ある日突然、激しい痛みが後頭部・首に走る

-

付随症状:吐き気、嘔吐、めまい、視覚異常、意識障害など重篤な症状を伴うことがある

-

進行性:時間とともに悪化する可能性があり、放置は危険

-

緊急性:これらの症状があれば、すみやかに医療機関を受診すべき

こうした“血管性要因”は、通常の頭痛とは性質が異なるため、痛みの出方や伴う症状に注意しましょう。

総まとめ

-

鈍く重たい圧迫感が中心 → 緊張型頭痛

-

突き刺すような痛み・ビリビリ感 → 後頭神経痛

-

しびれ・神経症状を伴う → 頚椎疾患(または神経根障害)

-

突発的激痛・吐き気を伴う → 血管性頭痛要素の可能性

このように、痛みの性質・持続時間・伴う症状を手がかりに、自分の症状がどのタイプに近いかを考えることができます。次の章では、それぞれのタイプごとのセルフチェック法と注意すべきサインを見ていきましょう。

#緊張型頭痛 #後頭神経痛 #頚椎症 #椎間板ヘルニア #血管性頭痛

3. 自宅でできるケアと生活改善法

自宅でできるケアと生活改善法

後頭部や首の付け根が痛むとき、「とりあえず湿布を貼って様子を見る」という方も多いですよね。

でも、実はちょっとした習慣の見直しで、痛みの軽減につながることがあります。ここでは、毎日の生活で取り入れやすいケア方法を紹介します。

温めてほぐす・冷やして落ち着かせるバランスを意識する

痛みの原因が筋肉のこりや血流の悪さにある場合は、蒸しタオルやぬるめのお風呂で首を温めるのが効果的です。血の巡りが良くなることで、筋肉がやわらぎ、重だるさが軽く感じることもあります。

一方で、炎症が起きているようなズキズキした痛みの場合は、一時的に冷やして落ち着かせる方法もあります。温めと冷やしを状況に応じて使い分けるのがポイントです。

姿勢とストレッチで首の負担を減らす

デスクワークやスマホ操作で、つい前かがみの姿勢になっていませんか? 首が前に出る姿勢は、後頭部の筋肉に余計な負担をかけてしまいます。

1時間に一度は立ち上がって肩を回したり、首をゆっくり回すストレッチを取り入れると、こりがたまりにくくなります。「肩をすくめて下ろす」だけでも首周りの血流が変わるので、気づいたときにやってみましょう。

枕や寝姿勢も意外と大事

「朝起きたら首が痛い」という方は、枕の高さや硬さが合っていない可能性があります。首の自然なカーブを保てる高さが理想です。

タオルを畳んで高さを微調整したり、硬すぎない枕を選ぶだけでも、朝のこわばりが軽くなるケースもあります。

やってはいけない自己流マッサージ

痛みを早く取りたいからといって、強く押したり、長時間もんだりするのは逆効果です。筋肉や神経を刺激しすぎると、かえって炎症を悪化させてしまうこともあります。

優しくなでる程度にとどめ、違和感が強い場合は無理せず専門家に相談しましょう。

ストレスを和らげる習慣も大切に

4. 危険なサインと受診の目安──放置してはいけない頭痛の見分け方

激しい痛みや突然の発症は要注意

「今までにない強い痛み」「バチッと雷が走るような痛み」が急に起きた場合は、血管性のトラブルが関係している可能性があります。

特に、椎骨動脈解離やくも膜下出血などは、命に関わることもあるため軽視できません。

一度痛みが引いても安心せず、早めに専門機関で触診や検査を受けてください。

しびれ・吐き気・視覚異常があるとき

首の痛みと一緒に、腕や手のしびれ、視界がかすむ、吐き気が続くなどの症状がある場合も注意が必要です。

神経の圧迫や脳の血流障害が背景にあることもあるので、「様子を見よう」と放置せず、できるだけ早く来院を検討しましょう。

長引く痛みや片側だけの違和感も要確認

数日たっても痛みが引かない、特に片側だけズキズキする場合は、後頭神経痛の可能性があります。

ピリッと刺すような痛みや、髪の毛を触ると痛むなどの特徴があれば、神経の過敏反応かもしれません。

自己判断せず、整形外科や頭痛外来で相談してみましょう。

発熱や倦怠感を伴うときは全身の異常のサイン

単なる首こりと思っていたら、実は体の中で炎症や感染が起きていることもあります。

発熱、強い倦怠感、めまいを伴う場合は、内科的な疾患(髄膜炎や感染症など)も考えられるため、早めの来院が安心です。

痛みが強いときは我慢しない勇気も大切

「これくらいなら大丈夫」と無理してしまう方も多いですが、頭痛や首の痛みは体からのサイン。

重い病気ではないケースも多いですが、**“念のため”**の相談が早期発見につながることもあります。

日常生活に支障が出るほどつらいときは、迷わず医療機関へ。

#後頭部頭痛

#首の付け根の痛み

#危険な頭痛サイン

#受診の目安

#血管性頭痛

5.再発を防ぐ予防・メンテナンス法

姿勢を整えることがいちばんの予防策

長時間のスマホやデスクワークでは、首が前に出る“ストレートネック姿勢”になりがちです。

あごを軽く引いて背筋を伸ばすだけでも、首まわりの筋肉の負担はぐっと減ります。

作業の合間に立ち上がり、肩をすくめて下ろす・背伸びをするだけでもOK。

小さな意識の積み重ねが、首への負担を防ぐ第一歩になります。

首と肩の筋肉をゆるめる軽い運動を習慣に

運動といっても激しいトレーニングは必要ありません。

「1日3分のストレッチ」で十分です。

首を左右に倒す・肩をゆっくり回す・背中を伸ばす、これだけでも血流が良くなります。

特に就寝前や入浴後のタイミングは体が温まっているため、筋肉がゆるみやすいです。

仕事環境と生活リズムを整える

モニターの高さや椅子の位置が合っていないと、知らず知らずのうちに首へ負担がかかります。

画面は目線の高さに、背もたれはしっかり背中を支えるものを。

加えて、睡眠不足やストレスの蓄積も痛みの原因になるため、休息の時間を“予定の中に入れる”意識が大切です。

枕と寝姿勢を見直してみる

合わない枕は、朝起きたときの首こりや頭痛を引き起こしやすくします。

低めで柔らかい枕、またはタオルを重ねて高さを調整する方法もおすすめです。

仰向けで寝たときに、首の後ろが自然に支えられている感覚が理想です。

ストレスケアと自律神経のリズムを整える

ストレスが続くと、首の筋肉が無意識に緊張してしまいます。

深呼吸をしたり、ぬるめのお風呂でゆっくり温まるだけでも、心身のバランスが整いやすくなります。

休日には自然の中を歩く、好きな音楽を聴くなど、自分なりのリラックス方法を見つけておくと良いでしょう。

「体のケアは“特別なこと”ではなく、日常の中で少し意識を変えること」

そう考えると、今日からできることがたくさんあります。

無理なく続けられる習慣を、少しずつ積み重ねていきましょう。

#後頭部頭痛

#首の付け根の痛み

#再発予防

#姿勢改善

#ストレスケア

お電話ありがとうございます、

武庫之荘駅前整体院サキュレでございます。