記事本文の構成

1. 鵞足炎とは?痛みの特徴と原因

・鵞足炎の基礎知識

・膝のどこが痛むのか

・主な発症要因(オーバーユース、姿勢、筋力不足など)

・病院での診断方法(徒手検査・超音波検査)

2. 鵞足炎のセルフチェックと注意すべき症状

・自分でできる簡単な判別方法

・他の膝痛との違い

・受診が必要なケース(強い腫れ・熱感・歩行困難など)

3. 鵞足炎の治し方|自宅でできるセルフケア

・安静とアイシング

・テーピング・サポーターの活用

・痛みを和らげる姿勢の工夫

4. 鵞足炎を改善するストレッチ・筋トレ

・鵞足部をほぐすストレッチ

・ハムストリング・内転筋の柔軟性改善

・筋力バランスを整える簡単なトレーニング

5. 鵞足炎の治療法と再発予防

・整形外科や接骨院で行う治療(物理療法・注射・リハビリ)

・改善にかかる期間と目安

・再発を防ぐための生活習慣と運動習慣

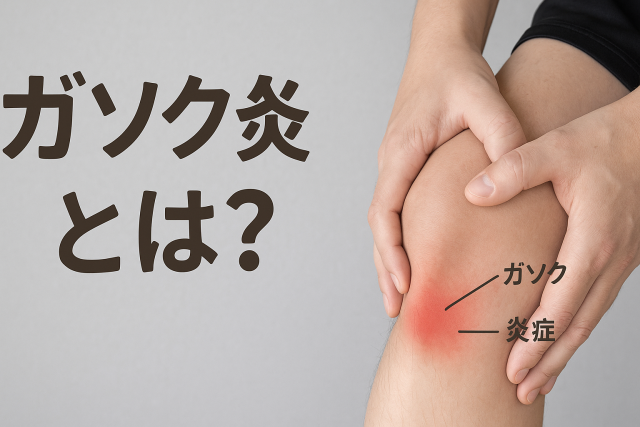

1. 鵞足炎とは?痛みの特徴と原因

「鵞足炎(がそくえん)」は、膝の内側がなんとなくうずくように痛む症状として知られています。

特にスポーツや日常動作で膝をよく使う方に多いといわれていますが、そもそもどんな状態なのか気になりますよね。

ここでは鵞足炎の基本的な特徴や、どうして痛みが出るのかを一緒に確認していきましょう。

鵞足炎の基礎知識

鵞足とは、太ももから膝の内側にかけて走っている三つの筋肉(縫工筋、薄筋、半腱様筋)の腱が、ちょうど膝の内側に集まる部分を指すそうです。

腱が重なった形がガチョウの足に似ているため「鵞足」という名前がついたといわれています。

ここに炎症が起こすことで、歩いたり階段を上がったりするたびにピリッと痛みが走るケースがあるそうです(引用元:https://lionheart-seikotsuin-musashino.com/blog/4139/)。

膝のどこが痛むのか

「どのあたりが痛むの?」と不安になる方も多いと思います。

一般的に、膝のお皿の少し下、内側の出っ張った骨付近に痛みを感じやすいといわれています。

触ると軽く腫れていたり、押すとズーンと響くような痛みがある場合もあるそうです。日常生活でちょっとした動きでも気になってしまうことがありますね。

主な発症要因

鵞足炎の痛みは、何気ない習慣や体の使い方が関係するともいわれています。

たとえばジョギングや登山などで同じ動きを繰り返すこと(オーバーユース)、膝が内側に入る癖、股関節や太ももの筋力不足など、さまざまな要因が重なって負担がかかりやすくなるそうです。

特に中高年や運動を再開したばかりの方が症状を感じやすい傾向もあるとされています(引用元:https://www.joa.or.jp/public/sick/condition/enthesopathy.html)。

病院での触診や検査の方法

もし痛みが続く場合は、整形外科などで検査を受けることが一つの手段とされています。

来院時には膝を曲げ伸ばししながら痛む部位を触診してもらう方法や、必要に応じて超音波で腱の炎症を確認する方法があるといわれています。

特に他の疾患との区別が必要な場合、画像検査を組み合わせて詳しく調べることも検討されるそうです(引用元:https://www.joa.or.jp/public/sick/condition/enthesopathy.html)。

#鵞足炎

#膝内側の痛み

#セルフチェック

#運動による負担

#膝の検査

2.鵞足炎のセルフチェックと注意すべき症状

自分でできる簡単な判別方法

「膝の内側が痛むけど、これって鵞足炎なのかな?」と感じたことはありませんか?

簡単に確認する一つの方法として、膝を軽く曲げた状態で内側を触ってみるやり方がよく紹介されています。

もし押したときにピンポイントで痛みを感じたり、階段を上るときにズキズキする感覚が強まるようなら、鵞足炎が関わっている可能性があると言われています(引用元:https://www.joa.or.jp/)。

ただ、自己判断だけでは別の疾患を見逃すこともあるみたいなんです。無理に痛い部分を押し続けるのは避けた方がいいとされています。

他の膝痛との違い

「鵞足炎と他の膝の痛みって、どこが違うんだろう?」と思う方も多いですよね。

例えば変形性膝関節症では、関節全体に鈍い痛みやこわばりが出やすいとされます。

一方で、鵞足炎は膝の内側、すねの骨の近くに集中的な痛みが起こると説明されています(引用元:https://www.knee-pain.jp/)。

さらに、靭帯損傷の場合は腫れや不安定感が強く出ることが多いと言われています。

こうした特徴を比べながら、痛みの出方や部位を確認していくのが一つの目安になるそうです。

来院が必要なケース(強い腫れ・熱感・歩行困難など)

「これぐらいなら様子を見てもいいのかな?」と迷うこともありますよね。

ただ、強い腫れや熱感が続いていたり、歩くのも難しいほど痛む場合には、なるべく早めに医療機関に相談することがすすめられています(引用元:https://www.joa.or.jp/)。

また、痛みが2週間以上続くときや夜間にうずくような感じがある場合も、他の病気が関係している可能性が否定できないと言われています。

「少し様子を見よう」と思っていても、症状が強まると生活に支障をきたすこともあるので、無理をせず相談してみてくださいね。

#鵞足炎セルフチェック

#膝の痛みの違い

#腫れと熱感に注意

#膝痛の相談目安

#鵞足炎の可能性

3. 鵞足炎の治し方|自宅でできるセルフケア

安静とアイシング

「膝の内側が痛いときって、何を一番にやったらいいんだろう?」と感じる方も多いですよね。

鵞足炎の場合、まずは安静にして負担を減らすことが大切と言われています。動きすぎると炎症が長引くことがあるそうです(引用元:https://www.knee-pain.jp/)。

それから、冷やす方法も試されることが多いようです。氷や冷却パックをタオルに包んで、膝の痛い部分に10~15分程度あてるやり方がよく紹介されています。

ただ、直接肌にあてると刺激が強いこともあるので、薄手の布を一枚はさんでおくと安心と言われています。

「少し冷やしたら楽になったかも…」と感じる方もいらっしゃるようですが、症状が強いときは一度来院して相談するのがおすすめです。

テーピング・サポーターの活用

「テーピングってやったほうがいいの?」と疑問に思う方もいらっしゃると思います。

鵞足炎では膝にかかる負担を減らす目的で、テーピングやサポーターを使う方法が知られています(引用元:https://www.joa.or.jp/)。

特に歩くときに痛みが出る場合は、サポーターで軽く固定してみるのも一つの手だとされています。

ただ、締めすぎると血流が悪くなることがあるので、装着感がきついと感じたらすぐに外して様子を見てくださいね。

「これだけで安心して動ける感じがする」という声もありますが、あくまでも補助的な方法として活用されるケースが多いようです。

痛みを和らげる姿勢の工夫

「何をしていても膝が気になるんだよな…」と思うこと、ありませんか?

そんなときは、座り方や寝る姿勢を少し変えるだけでも負担が軽くなると言われています(引用元:https://www.knee-pain.jp/)。

膝を伸ばしきらず、やや曲げた角度を保つ姿勢が楽に感じる方が多いようです。

また、クッションや丸めたタオルを膝の下に敷くことで、体重のかかり方が和らぐこともあるみたいです。

「ほんの少し工夫するだけでも、痛みが和らいだ気がする」と感じる方もいるようなので、自分に合う姿勢を探してみるのも良いと言われています。

#鵞足炎セルフケア

#膝の痛み軽減

#アイシングと安静

#サポーター活用

#姿勢の工夫

4.鵞足炎を改善するストレッチや筋トレってどんなもの?

「膝の内側がズキズキする感じ、気になってませんか?」

鵞足炎の痛みって、放っておくと歩くたびにつらくなることが多いと言われています。

でも、いきなり強い運動を始めるのは不安ですよね。

ここでは、体を無理なくほぐしながら柔軟性や筋力を整える方法をいくつか紹介します。

いろんなやり方があるとされているので、取り入れやすいものから試してみてください。(引用元:日本整形外科学会https://www.joa.or.jp/)

鵞足部をゆるめるストレッチ

「まずは鵞足部をやわらげるストレッチから始めたいんだけど、どうすればいいかな?」

そんな声をよく聞きます。

座った姿勢で膝を伸ばし、足先をゆっくり手前に引く動作がシンプルでやりやすいと言われています。

このとき、太ももの内側がじんわり伸びる感覚を大事にしてみてください。

一気に力を入れると筋肉が緊張しやすいので、呼吸を止めずに行うとよいと考えられています。

(引用元:日本理学療法士協会https://www.japanpt.or.jp/)

ハムストリングと内転筋の柔軟性を高める

「膝の内側だけじゃなく、太ももの裏も固い気がするんだよね」

そんな場合、ハムストリングや内転筋の柔軟性を高めるストレッチが有効とされています。

仰向けになって片脚を天井方向に持ち上げる「ハムストリングストレッチ」と、足裏を合わせて膝を外に倒す「内転筋ストレッチ」は特におすすめです。

どちらも、反動をつけずにゆっくり伸ばすのがポイントだといわれています。(引用元:日本整形外科学会https://www.joa.or.jp/)

筋力バランスを整える簡単なトレーニング

「柔軟性だけじゃなくて、筋力も大事って聞いたよ」

そうですね、鵞足炎は筋力バランスの乱れが影響するとも言われています。

体重を支える大腿四頭筋や内転筋を鍛えることで、膝への負担が減りやすいと考えられています。

たとえば、椅子に座ったまま膝を伸ばす「膝伸展運動」は負担が少なくて取り組みやすいですし、横向きに寝て脚をゆっくり上げ下げする「内転筋トレーニング」も続けやすいとされています。

この2つを1日数回行う習慣が、痛みの予防や改善に役立つといわれています。(引用元:理学療法ジャーナルhttps://www.japanpt.or.jp/)

「どれも難しく考えすぎず、気持ちよく伸びるくらいの強さでやってみるといいですよ。」

#鵞足炎ストレッチ

#筋力バランス

#ハムストリング柔軟

#内転筋ケア

#膝の痛み対策

5.鵞足炎の検査や再発予防について知っておきたいこと

「鵞足炎って、一度痛みが引いてもまた繰り返すって聞いたけど本当かな?」

そんなふうに心配される方も多いみたいですね。

実際に、検査やリハビリを受けながら再発を防ぐ取り組みが大切だといわれています。

ここでは、整形外科や接骨院で行われる主な施術内容と、日常で意識したいポイントについて紹介します。

整形外科や接骨院で行う検査と施術

「病院に行ったらどんなことをするんだろう?」

まず、痛みの場所や動きの制限を確認するために触診が行われることが多いそうです。

そのうえで、超音波やX線を用いた画像検査が選択される場合もあるといわれています。

施術としては、温熱療法や電気刺激などの物理療法、炎症を抑える注射、関節周囲の緊張を和らげるリハビリなどが組み合わされるケースが多いようです。

痛みが強いときは安静やサポーターの使用をすすめられることもあります。(引用元:https://www.joa.or.jp/)

改善にかかる期間と目安

「どのくらいで良くなってくるんだろう?」

症状の程度や生活習慣によって差があるとされますが、一般的には数週間から数か月を目安に改善を目指すケースが多いといわれています。

ただ、早めに施術やリハビリを始めるほど回復がスムーズになりやすいとも考えられています。

痛みが軽減した後も、しばらくはストレッチや軽い運動を続けることが再発予防に大切だとされています。(引用元:https://www.japanpt.or.jp/)

再発を防ぐための生活習慣と運動習慣

「再発しないようにするには何に気をつければいいかな?」

まずは膝に過度な負担がかからないよう、体重管理や正しい姿勢を意識することが大事だと考えられています。

また、太ももの内側や後ろ側を伸ばすストレッチを習慣にすると良いとされています。

普段の歩き方や立ち方を少し工夫するだけでも、膝へのストレスが軽減しやすいといわれています。

一度良くなっても「また痛みそう…」と不安になる方が多いので、できる範囲でセルフケアを続けると安心感につながるかもしれません。(引用元:https://www.joa.or.jp/)

#鵞足炎の検査

#整形外科の施術

#リハビリ期間の目安

#再発予防

#膝の痛み対策

記事監修者

武庫之荘駅前整骨院サキュレ

院長 加納芳郎

【臨床経験18年】

人の体の治癒能力を向上させる施術をモットーとしています。本人が気づいていない痛みやしびれの原因を理解してもらい、内臓や自律神経なども調整することでその人の体を本来の自然な状態にすることを得意としています。

2014年「武庫之荘駅前整骨院サキュレ」開院。これまで延べ臨床数126,239名。

【保有資格】

鍼灸師・柔道整復師・小林式矯正術・疲労回復協会認定整体師・オステオパシー・神経整体・真体療法・内臓調整・クラニアルテクニック・自律神経整体・KenYamamotoテクニック・ゆるかかと歩きなど

お電話ありがとうございます、

武庫之荘駅前整体院サキュレでございます。