【記事構成】

1耳鳴りとは?|簡単に知っておきたい基礎知識

耳鳴りの主な症状とは

考えられる原因(ストレス・血流・加齢など)

病気が関係している可能性も

2耳鳴りの治し方|簡単にできるセルフケア方法

耳周りのマッサージ

首・肩のストレッチ

リラックスを促す呼吸法や睡眠環境の見直し

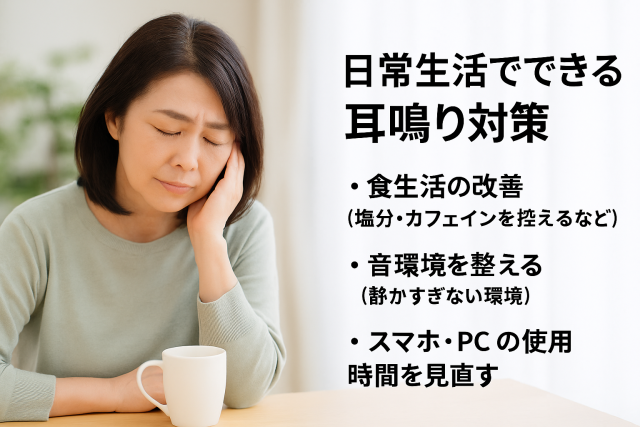

3日常生活でできる耳鳴り対策

食生活の改善(塩分・カフェインを控えるなど)

音環境を整える(静かすぎない環境)

スマホ・PCの使用時間を見直す

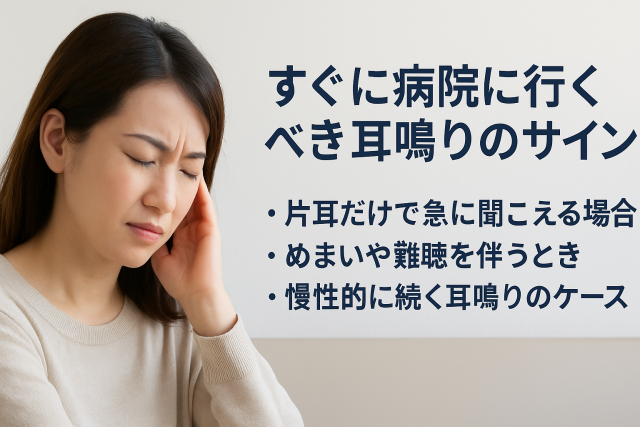

4すぐに病院に行くべき耳鳴りのサイン

片耳だけで急に聞こえる場合

めまいや難聴を伴うと時

慢性的に続く耳鳴りのケース

5耳鳴りを予防・改善するための習慣

ストレスマネジメントの工夫

軽い運動や入浴で血流促進

セルフチェックで早期対応を

1耳鳴りとは?|簡単に知っておきたい基礎知識

耳鳴りの主な症状とは

「最近、耳の中でキーンって鳴ってる気がする…これって大丈夫?」

そんなふうに感じたことがある方、実は少なくありません。

耳鳴りとは、周囲に音源がないのに音が聞こえる状態を指すとされています。

人によって「ジー」「ゴー」「キーン」といった音の種類や大きさ、頻度が異なり、中には常に鳴っているように感じる方もいるそうです。

このような耳鳴りの感じ方には個人差があり、ある日突然気になるようになったり、ストレスの多い時期に強くなったりするケースもあるようです。

静かな環境で気づくことが多く、就寝前や読書中などに「ん?なんか鳴ってる?」と気づくパターンも多いようです。

考えられる原因(ストレス・血流・加齢など)

「なんで耳鳴りがするの?」と思った方へ、いくつか考えられている要因を挙げてみます。

よく言われているのは以下のようなものです。

ストレスや疲労:自律神経のバランスが乱れることで、耳の神経に影響が出る可能性があると言われています。

血流の滞り:耳まわりの血流が悪くなると、神経が敏感になりやすく、耳鳴りが気になることがあるようです。

加齢:年齢とともに内耳の細胞が変化しやすくなることで、耳鳴りを感じる方も増えてくる傾向があります。

こうした原因は複数が重なっている場合も多いため、「これが原因」とは一概に断言できないことが多いようです。

病気が関係している可能性も

耳鳴りは一時的なもので済む場合もあれば、体の不調のサインとして現れているケースもあるようです。

たとえば以下のような病気が関連している可能性もあると言われています。

突発性難聴:突然耳が聞こえにくくなる症状で、耳鳴りを伴うことが多いとされています。

メニエール病:耳鳴り・めまい・難聴がセットで現れることがあり、内耳のリンパ液の異常が関係していると言われています。

高血圧や糖尿病:これらの生活習慣病も耳の血流に影響を及ぼすことがあるとされ、耳鳴りを感じやすくなることも。

こうした症状が長く続いたり、急に強くなった場合には、念のため医療機関に相談することがすすめられています。

引用元:

https://kumanomi-seikotu.com/blog/3986/

https://www.jibika.or.jp/citizens/knowledge/tinnitus.html

https://www.kikuchiganka.jp/original6.html

#耳鳴りの症状

#耳鳴りの原因

#耳鳴りとストレス

#耳鳴りと血流

#耳鳴りと病気

2耳鳴りの治し方|簡単にできるセルフケア方法

耳周りのマッサージ

「耳鳴りが気になるとき、まず何からやってみればいいの?」と聞かれたら、耳まわりのマッサージから始める方も多いようです。

耳の周辺には細かな筋肉や神経が集まっていて、軽く触れたり、ほぐすように動かすことで、緊張がやわらぐといった声が聞かれます。

たとえば、耳の付け根を親指と人差し指でやさしくつまんで、くるくると回すように動かすのが一つの方法です。

こめかみや首筋も合わせてマッサージすると、よりスッキリした感覚が得られることもあるそうです。

※強く押しすぎたり、痛みが出るような刺激は避けるようにしましょう。

首・肩のストレッチ

実は、耳鳴りと首や肩のこりは無関係ではないとも言われています。

デスクワークやスマホ操作で首が前に出たままの姿勢が続くと、肩や首まわりの筋肉が固まりやすくなり、それが耳鳴りに影響することもあるとされます。

簡単にできるストレッチとしては、

・首をゆっくり左右に倒す

・肩を大きく回す

・肩甲骨を寄せるように意識して伸ばす

といった動きが紹介されています。

ストレッチを続けることで、血流が促され、耳周辺の循環が整いやすくなるとも考えられているようです(※諸説あり)。

リラックスを促す呼吸法や睡眠環境の見直し

「音が気になって寝つけない…」そんな悩みも耳鳴りに関係すると言われています。

耳鳴りはストレスや自律神経の乱れが関係しているケースもあるため、深い呼吸や安定した睡眠が大切とされています。

具体的には、腹式呼吸や、4秒吸って8秒で吐くリズムの呼吸法などがリラックスにつながりやすいようです。

また、静かすぎる部屋ではかえって耳鳴りが気になる方も多いため、やさしい音(波の音、環境音など)を流して眠る方法も一つの工夫とされています。

音や明るさ、寝具の硬さなどを見直して、リラックスできる空間を整えることも、耳鳴りの緩和に役立つと言われています。

引用元:

https://kumanomi-seikotu.com/blog/3986/

https://www.mimihara.or.jp/tinnitus

https://www.nhk.or.jp/kenko/atc_963.html

#耳鳴りセルフケア

#耳マッサージ

#肩こり対策

#呼吸法でリラックス

#睡眠環境見直し

3日常生活でできる耳鳴り対策

食生活の改善(塩分・カフェインを控えるなど)

「食べ物が耳鳴りに関係あるの?」と感じる方も多いかもしれません。

ですが、実は食生活と耳の健康には一定の関係があると言われています。

特に塩分の摂りすぎは体内の水分バランスや血圧に影響し、内耳の環境に変化を与える可能性があるとのことです。

また、カフェインやアルコールも神経を刺激しやすいと言われていて、耳鳴りを感じやすくなるケースがあるとも考えられています。

そのため、濃い味付けを控えたり、コーヒーやエナジードリンクの量を調整するだけでも、耳鳴りが落ち着くと感じる方もいるようです。

もちろん、急にすべてを制限するのは難しいと思いますが、できるところから少しずつ取り入れてみるといいかもしれません。

音環境を整える(静かすぎない環境)

「夜になると耳鳴りが気になって眠れない…」という声もよく聞きます。

実は、まったくの無音環境は耳鳴りを強く意識させてしまうことがあるようです。

これは耳鳴りが“相対的な音”として脳に認識されやすくなるからだと言われています。

そのため、小さめの環境音(自然音・ホワイトノイズなど)を流す、アロマ加湿器の音を活用するなどの方法が一部で取り入れられているようです。

静かさがかえって不快感に変わってしまう場合、こうした工夫も検討してみてもいいかもしれません。

スマホ・PCの使用時間を見直す

現代人にとって避けがたいデジタル機器の使用。

ただ、長時間のスマホやパソコン作業は、知らず知らずのうちに首や肩に負担をかけると言われています。

この緊張が耳周辺の血流にも影響しやすく、耳鳴りが悪化するきっかけになるとも指摘されています。

もし心当たりがある場合は、1時間に1回は画面から目を離して軽く首を回す、就寝前の使用を控える、といった小さな見直しを試してみてもいいかもしれません。

寝る直前までスマホを触る習慣がある方は、ブルーライトの影響も含めて一度見直す価値はあるかもしれません。

引用元:

https://kumanomi-seikotu.com/blog/3986/

https://www.jibika.or.jp/citizens/knowledge/tinnitus.html

https://www.med.or.jp/forest/health/201902.html

#耳鳴り対策

#食生活の見直し

#音環境の工夫

#スマホ時間の見直し

#生活習慣改善

4すぐに病院に行くべき耳鳴りのサイン

片耳だけで急に聞こえる場合

「なんか右だけ急にキーンって鳴ってる気がする…」

そんなふうに、ある日突然、片耳だけに耳鳴りを感じることがありますよね。

実は、急に片耳だけで音が鳴るようになった場合には、体の中で何か変化が起きているサインの可能性もあるとされています。

たとえば「突発性難聴」と呼ばれる症状では、突然片側の耳が聞こえにくくなったり、耳鳴りが同時に起こるケースが報告されているそうです。

発見が早ければ対応できることもあるとされているため、「気のせいかも」と放っておかずに、専門の医療機関に相談してみることがすすめられています。

めまいや難聴を伴うとき

「耳鳴りだけじゃなくて、ふわふわする感じもあるんだよね」

「音がこもって聞こえるようになってきたかも…」

このように、耳鳴りと一緒にめまいや聞こえの変化を感じている場合も注意が必要だとされています。

たとえば「メニエール病」という疾患では、ぐるぐるとした回転性のめまいや耳鳴り、耳の閉塞感などが一緒に出るケースもあるそうです。

これらはストレスや過労とも関係すると言われており、早めの相談が大切になる場合もあるようです。

不安を一人で抱えず、耳鼻科などで状態をチェックしてもらうことが考えられます。

慢性的に続く耳鳴りのケース

「もう何週間も耳鳴りが続いてる気がする…」

そんなふうに、耳鳴りが長く続くときも、注意が必要とされています。

たとえば、ストレスや血流の影響で一時的に耳鳴りが起こることはあっても、それが慢性的になると、日常生活にも支障が出やすくなってきます。

耳鳴りの背景には、耳の機能だけでなく、自律神経や精神的な疲労なども影響する場合があるようです。

長引いていると感じたら、「一度きちんと状態を確認してみようかな」という気持ちで医療機関に足を運ぶのも選択肢の一つかもしれません。

引用元:

https://kumanomi-seikotu.com/blog/3986/

https://www.jibika.or.jp/citizens/knowledge/tinnitus.html

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jibi1954/39/11/39_11_1082/_pdf

#片耳の耳鳴り

#突発性難聴

#めまいと耳鳴り

#耳鳴りと難聴

#慢性的な耳鳴り

5耳鳴りを予防・改善するための習慣

ストレスマネジメントの工夫

「耳鳴りって、ストレスとも関係あるの?」

実はそう感じる方、多いようです。緊張や疲れが続くと、自律神経のバランスが乱れて、耳鳴りを感じやすくなるとも言われています。

そこで大切なのが、ストレスをうまく発散する工夫です。

たとえば、深呼吸・アロマ・軽い散歩・趣味の時間を持つなど、日常の中で気分転換を取り入れてみるとよいかもしれません。

完璧にストレスをなくすのは難しいので、少しでも「緩める時間」をつくってあげることがポイントだとされています。

軽い運動や入浴で血流促進

「体を動かすと、気分もスッキリするよね」

そんなふうに感じたこと、ありませんか?

実際、耳の奥にある器官は血流と関係しているため、運動や入浴で全身の巡りを良くすることが、耳鳴りのケアにもつながる可能性があると考えられているそうです。

ウォーキングやストレッチ、ぬるめのお風呂でゆっくり温まるなど、日常的に無理なく続けられる方法を取り入れてみるのも一つの手です。

セルフチェックで早期対応を

「なんか最近、耳の調子が変かも?」と感じたら、その時点で一度立ち止まってみましょう。

耳鳴りは、体調やストレス状態を知らせる“サイン”として現れていることもあると言われています。

たとえば、「片耳だけに聞こえる」「めまいがある」「長期間続いている」など、気になるポイントがある場合は、放置せずに早めに専門機関へ相談することがすすめられています。

自分で気づけることが、早めの対応につながることもあるようです。

引用元:

https://kumanomi-seikotu.com/blog/3986/

https://www.jibika.or.jp/citizens/knowledge/tinnitus.html

https://www.hosp.u-fukui.ac.jp/department/ent/column/tinnitus/

#耳鳴り予防

#ストレス対策

#血流改善

#入浴と運動

#セルフチェックの習慣

お電話ありがとうございます、

武庫之荘駅前整体院サキュレでございます。