【記事構成】

1ぎっくり腰とは?症状の基本と痛みのメカニズム

・「魔女の一撃」と呼ばれる急激な痛みの説明、くしゃみ・咳・中腰などのきっかけ

・痛みが「刺すような鋭痛」から「重だるい鈍痛」へ変化するメカニズム

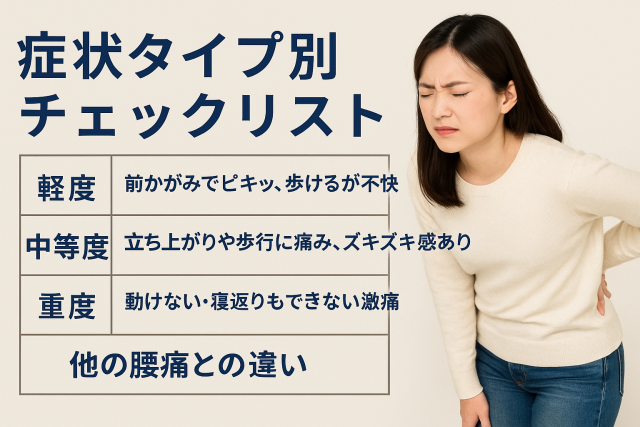

2症状タイプ別チェックリスト

・軽度:前かがみでピキッ、歩けるが不快

・中等度:立ち上がりや歩行に痛み、ズキズキ感あり

・重度:動けない・寝返りもできない激痛

・他の腰痛との違い(椎間板ヘルニア、筋筋膜性腰痛との比較表) ・

3すぐに病院を受診すべき症状

・足のしびれ・麻痺、排尿・排便障害、発熱・嘔吐・血尿といった重篤な兆候

・症状継続が2週間以上、または繰り返す場合の受診判断

4初期の対処法:今すぐできるセルフケア

・安静の取り方:最も楽な姿勢で深呼吸、徐々に軽い動きを取り入れる

・冷却/温めの判断:温めると楽な人も多いが、炎症時は冷却も視野に

・コルセットの可否と注意点

5再発予防と生活改善アドバイス

・日常動作の工夫(膝を曲げ、腰の負荷を軽減)

・体幹筋・柔軟性強化ストレッチや運動のすすめ

・再発時の対応の心構え(早めの対応、生活習慣見直し)

1ぎっくり腰とは?症状の基本と痛みのメカニズム

発症のきっかけと初期症状

「たかがくしゃみで?」と思うかもしれませんが、腰の筋肉や靭帯に急激な負荷がかかると、腰部に炎症や損傷が生じやすくなります。

その結果、腰に刺すような鋭い痛みが走り、場合によってはその場から動けなくなるケースもあります。

痛みの強さには個人差がありますが、多くの人が「急に腰が抜けたような感覚」を訴えるのが共通しています。

痛みの移り変わり

発症直後は鋭く刺すような痛みが中心ですが、時間が経つにつれて「ズーンとした重だるさ」に変化していくことも珍しくありません。

炎症が進むと、腰周辺の筋肉がこわばり、動かそうとすればさらに痛みが増す悪循環に陥ります。

無理に動くと痛みが広がることがあるため、発症初期は体をいたわりながら楽な姿勢で休むことが大切とされています。

症状の理解が改善の第一歩

ぎっくり腰の症状は、単なる一時的な腰痛と軽く考えられがちですが、繰り返し起こす人も多くいます。

まずは「なぜ起こるのか」「どんな特徴があるのか」を理解することで、自分に合った対策や予防につなげやすくなります。急な激痛に不安を感じても、仕組みを知ることで冷静に対応しやすくなるでしょう。

#ぎっくり腰

#症状の特徴

#痛みのメカニズム

#急性腰痛

#生活の注意点

2症状タイプ別チェックリスト

軽度の症状

まず軽度のケースでは、前かがみになった時に「ピキッ」とした痛みを感じます。

ただし、歩行や日常動作はある程度こなせる状態です。

「ちょっと腰に違和感があるな」という感覚に近く、動けるけれど不快さが続くのが特徴です。

この段階でも無理を重ねると悪化につながるため、慎重に過ごす必要があります。

中等度の症状

次に中等度の状態では、立ち上がる動作や歩く時にズキズキとした痛みが強く出ます。

「座っていても立つのがつらい」「歩くたびに腰が響く」といった声も多く聞かれます。動けるものの制限が増えて、生活の不便さを強く感じる段階です。

このレベルになると安静の取り方や体勢の工夫が欠かせません。

重度の症状

最も重い症状は、寝返りさえ打てないほどの激しい痛みです。

体を動かすたびに鋭い痛みが走り、起き上がるのも困難になります。

この場合、自己判断で無理をするのは避け、体を支える人の助けや医療機関での検査を検討したほうが安心です。

他の腰痛との違い

ぎっくり腰は急な痛みが特徴ですが、似た症状を示す腰の病気もあります。

例えば椎間板ヘルニアは足のしびれや脱力感を伴うことが多く、筋筋膜性腰痛では重だるい痛みが長く続くのが特徴です。

こうした違いを知っておくと、症状を見極めやすくなります。

#ぎっくり腰

#症状テェック

#軽度中等度重度

#腰痛との違い

#セルフケア

3すぐに病院を来院すべき症状

足のしびれや排尿・排便の異常

「ただの腰痛だと思っていたのに、足にしびれが出てきた」「力が入らない」といった症状がある場合は要注意です。

椎間板ヘルニアなど、神経を圧迫する病気が関係していることも考えられます。

また、排尿や排便がしづらくなる、もしくはまったく出なくなるような状態も危険なサインです。

さらに発熱や嘔吐、血尿を伴う場合は、感染や腎臓のトラブルなど別の疾患が背景にあるかもしれません。こうした場合は、早めの来院が勧められます。

症状が長引く・繰り返す場合

ぎっくり腰の痛みは、通常であれば10日前後で和らいでいきます。

ところが「2週間を過ぎても改善が見られない」「何度もぎっくり腰を繰り返している」という状況では、腰の構造や生活習慣に根本的な問題が潜んでいる可能性があります。

慢性化や再発を防ぐためにも、医療機関での触診や検査を受けて、自分の状態をきちんと把握しておくことが大切です。

来院の判断に迷ったら

「少し我慢すれば良くなるかも」と考えてしまう人も多いですが、神経や内臓に関わる症状を見逃すと取り返しがつかないケースもあります。

不安がある時は自己判断に頼らず、専門家に相談することが安心につながります。

#ぎっくり腰

#病院に行くべき症状

#足の痺れ

#2週間以上続く腰痛

#早めの来院

4初期の対処法:今すぐできるセルフケア

安静の取り方

まず大切なのは、無理に動かそうとせず、最も楽に感じる姿勢で休むことです。

仰向けで膝の下に枕を入れると腰の緊張が和らぎやすく、呼吸もしやすくなります。

深呼吸を繰り返しながら体を落ち着かせ、痛みが和らいできたら、徐々に軽い動きを取り入れるのが理想です。

完全な安静を続けすぎると筋肉が硬くなるため、少しずつ体を慣らすことが改善につながります。

冷却と温めの判断

発症直後に炎症が強いと感じる場合は、保冷剤などで短時間冷やすと楽になる人もいます。

一方で、冷たさが合わない場合や時間が経ってからの鈍い痛みには、温める方が安心できるケースも少なくありません。

人によって合う方法が違うため、自分の体の反応を確かめながら冷却か温めを選びましょう。

無理にどちらかに偏るのではなく、「やってみて楽かどうか」を基準にすると安心です。

コルセットの使い方と注意点

コルセットは腰を固定し、動作時の不安を軽減してくれるアイテムです。

ただし長時間の使用は筋肉を弱める恐れがあるため、どうしても動かないといけない時や外出時に限定して活用するのがおすすめです。

室内で安静に過ごすときには外しておき、体の自然な動きを妨げないように意識するとよいでしょう。

#ぎっくり腰

#セルフケア

#安静の取り方

#冷却と温め

#コルセット活用

5再発予防と生活改善アドバイス

日常動作の工夫

「また痛みが出ないようにするにはどうしたらいいですか?」とよく聞かれるのですが、まずは日常の動きを少し変えることがポイントになります。

たとえば、重いものを持つときに腰だけでなく膝を曲げて体全体で支えるようにすると、腰の負担がかなり減ります。

イスから立ち上がるときも、腕の力を少し使ってサポートすると楽になりますよ。

こうした小さな工夫の積み重ねが、再発予防につながっていきます。

体幹筋・柔軟性を高める運動

「運動した方がいいのはわかってるけど、何から始めたらいいか迷う…」という声も多いです。

無理なく始めやすいのは、体幹を意識した軽いストレッチや呼吸を合わせた体操です。

お腹まわりや背中の筋肉をじんわり使うと、腰が安定して動きやすくなります。

また、股関節や太もものストレッチを取り入れると、動きがスムーズになり余計な負担を減らせます。

続けることで柔軟性がつき、結果的に予防効果が期待できるんですね。

再発したときの心構え

それでも「また痛みが出てしまった…」ということは起こり得ます。

そんなときに大事なのは「放置せず早めに対応する」ことです。

まずは無理な動きを避けて、体を休めながら落ち着いた気持ちで過ごしましょう。

同時に、最近の生活リズムや姿勢の習慣を振り返ってみると、再発のきっかけが見えてくる場合もあります。

必要に応じて来院して専門的なアドバイスを受けるのも安心につながります。

焦らず一歩ずつ見直すことが、改善の近道になるのです。

#ぎっくり腰予防

#再発防止の工夫

#体幹トレーニング

#ストレッチ習慣

#生活改善アドバイス

この記事に関する関連記事

- 左腰後ろ痛み ズキズキ:原因からセルフケア・受診のタイミングまで徹底解説

- 椎間板ヘルニア 麻痺 回復:保存療法〜手術・再生医療まで徹底ガイド

- 腰が抜けそうな痛み ストレッチでラクにする5つの方法

- 頚椎症 筋トレ:首の痛み・しびれを和らげる安全で効果的な自宅エクササイズガイド

- ぎっくり腰 ストレッチ 即効で痛みを和らげる!今日からできる3ステップ

- ぎっくり腰 内臓が原因のサインとは?見分け方・症状・受診のタイミングを徹底解説

- ぎっくり腰 立てない…すぐできる緊急対処法と回復への5ステップ

- ぎっくり腰症状|どんな痛み?対処法と受診の目安を詳しく解説

- ぎっくり腰の時にやってはいけないことは?悪化を防ぐ正しい対処法とNG行動一覧

- ぎっくり腰 ストレッチ|自宅でできる簡単な対処法と注意点を専門家が解説

- ぎっくり腰とは?突然の腰痛の原因・症状・対処法をやさしく解説

- 脊柱管狭窄症 やってはいけないこと|症状悪化を防ぐ5つのNG行動

- うつ伏せで腰が痛い?ヘルニアとの関係と正しい対処法を解説

- ぎっくり腰の直し方|即効で痛みを和らげる正しい対処法と予防策

- 足の付け根と腰が痛い原因とは?考えられる疾患と対処法を解説

- ヘルニア 背中の痛みの原因と対処法:胸椎椎間板ヘルニアを徹底解説

- ヘルニア 足のしびれ ストレッチ|自宅でできる簡単ケアで症状の緩和を目指そう

お電話ありがとうございます、

武庫之荘駅前整体院サキュレでございます。