【記事構成】

1肩が重いと感じるメカニズムとは?

筋肉の緊張・血行不良・頭や腕などの重量負荷について解説 。

肩こり症状の一つである「重だるさ」の意味を紹介 。

2日常生活に潜む主な原因とチェックリスト

悪い姿勢(スマホ、PC作業など)、長時間同じ姿勢、ストレスや冷えなどの要因をリストアップ 。

自己チェックポイント(バッグをいつも同じ肩にかける・姿勢・目の疲れ等)を簡潔に紹介 。

3すぐにできるセルフケア方法

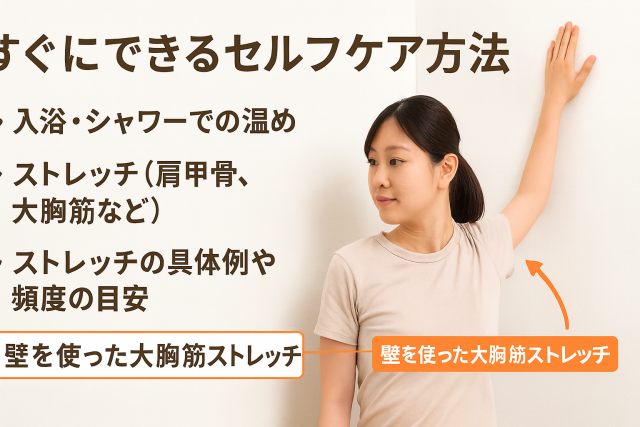

入浴・シャワーでの温め、ストレッチ(肩甲骨、大胸筋など) 。

ストレッチの具体例や頻度の目安を図解とともに紹介(例:壁を使った大胸筋ストレッチ) 。

4セルフケアでは改善しない時・受診の目安

頚椎症や四十肩など、病的な原因の可能性も 。

肩の重さに痺れや動かしても変わらない痛みがある場合は速やかに医療機関へ 。

5肩が重い時に気をつけたい生活習慣と予防策まとめ

姿勢改善・適度に姿勢を変える・目のケア・バッグの持ち方・睡眠時の枕調整など 。

貼付剤などの補助的ケアも一案として紹介。

1肩が重いと感じるメカニズムとは?

筋肉の緊張と血行不良の関係

「肩が重い」と感じるとき、多くの場合は筋肉の緊張や血流の滞りが関係しています。例えば、長時間のデスクワークで同じ姿勢を続けると、肩や首まわりの筋肉に余計な力が入りっぱなしになります。その結果、血液の流れが悪くなり、酸素や栄養が筋肉に行き渡りにくくなるんですね。血流が滞ると老廃物も排出されにくくなるので、肩に重だるい感覚が生じやすいのです。

頭や腕の重量が肩にかかる仕組み

人の頭はボーリングの玉くらいの重さがあると言われます。その重みを首や肩が常に支えているので、姿勢が崩れると負担が一気に増します。さらにスマホやパソコン作業のとき、腕を前に出す姿勢を続けると肩の筋肉が常に引っ張られた状態になり、「重い」と感じる原因になるのです。これは誰しも日常で経験がある部分かもしれませんね。

肩こり症状の一つ「重だるさ」

肩の「重だるさ」は典型的な肩こりのサインの一つと考えられています。単なる疲労感だけでなく、体が発しているSOSともいえる感覚です。「ちょっとした違和感だから大丈夫」と放っておくと、慢性的な痛みや頭痛につながることもあるので注意が必要です。実際に、「重い」という表現の裏には、筋肉の硬さや血流の悪化など、体が改善を求めているメッセージが隠れています。

会話形式での理解

「最近肩が重いんだよね」と誰かに相談したとき、「長時間パソコンしてない?」「猫背気味じゃない?」と返されることがありますよね。実はその一言が原因を突いていることも多いのです。姿勢や日常習慣を見直すことで、肩の重だるさは少しずつ和らぐ可能性があります。

#肩が重い

#肩こり原因

#血行不良

#筋肉の緊張

#生活習慣改善

2日常生活に潜む主な原因とチェックリスト

チェックリストでセルフ確認

自分では気づかないうちに習慣化していることも多いので、簡単なチェックリストで確認してみましょう。

・バッグをいつも同じ肩にかけている

・パソコンやスマホを見るとき首が前に出ている

・座るとき背もたれに寄りかかって丸くなる

・目が疲れやすく、頭痛や肩こりがセットで出ることがある

・冷房が効いた部屋で長時間過ごすことが多い

こうしたポイントに当てはまる人は、無意識のクセが原因で肩や首に負担をかけている可能性があります。

まとめ

姿勢や習慣は、毎日のことだからこそ意識しづらいものです。ただ、チェックリストを振り返り、自分のクセを知ることが改善への第一歩になります。大きな変化を求めるのではなく、まずは「スマホを見る角度を少し変える」「バッグを左右で持ち替える」といった工夫から始めてみましょう。

#肩こり原因

#日常習慣

#姿勢改善

#セルフチェック

#ストレスと冷え対策

3すぐにできるセルフケア方法

温める習慣で血流を整える

肩が重いときは、まず温めて血の巡りをよくすることが大切です。入浴やシャワーで首や肩をじんわり温めるだけでも、筋肉の緊張がやわらぎやすくなります。お風呂に浸かるのが難しい日でも、蒸しタオルを肩に当てると同じような効果が得られます。「体がぽかぽかして楽になった」と感じられるタイミングを目安に取り入れると続けやすいでしょう。

肩甲骨や大胸筋を伸ばすストレッチ

もう一つのおすすめはストレッチです。肩甲骨まわりや胸の筋肉を伸ばすと、こわばった筋肉がゆるみ、重さを感じにくくなります。特にデスクワークが多い方は、大胸筋が縮こまって肩を前に引っ張る姿勢になりやすいため、意識して伸ばすと効果的です。

壁を使った大胸筋ストレッチのやり方

実際に簡単な方法をご紹介します。壁の横に立ち、片腕を肩の高さより少し上で壁に当てます。そのまま体をゆっくり反対方向へひねると胸がじんわり伸びます。無理に力を入れず、20~30秒を目安に左右交互に行うとよいでしょう。呼吸を止めずに自然に続けるのがポイントです。

頻度の目安と日常への取り入れ方

ストレッチは1回や2回で効果を実感するものではありません。習慣にしてこそ肩の重さが和らぎます。目安としては、仕事の合間や入浴後に1日2〜3回ほど取り入れるとよいとされています。「仕事の区切りごとにストレッチ」とルールを決めると忘れにくいですね。会話の中でも「ちょっと肩が張ってきたし、壁ストレッチでもしてみるか」と気軽に言えるくらい、生活に馴染ませるのが理想的です。

#肩が重い

#セルフケア

#ストレッチ

#入浴習慣

#肩甲骨ケア

4セルフケアでは改善しない時・受診の目安

こんな症状には注意が必要

肩の重さやこりは、ストレッチや姿勢改善などのセルフケアで楽になることも多いです。ただし、中には病気が関わっているケースもあります。例えば頚椎症や四十肩のように、関節や神経に問題がある場合は、自分で工夫しても症状が変わらないことがあるんです。

「しばらく休んでも改善しない」「湿布や体操で一時的に楽になってもまた戻る」といった状態が続くなら、単なる疲れやクセの可能性だけとは言い切れません。

来院を考えた方がよいサイン

具体的に、こんな症状があれば医療機関に相談する目安になります。

・肩の重さに加えて腕や手にしびれが出ている

・動かしても痛みが軽くならず、夜も眠れないほどつらい

・片側だけ強い症状が続き、日常生活に支障を感じる

・首を動かすと痛みが広がる、めまいを伴うなどの症状がある

こうした場合は、整形外科などで触診や画像検査を受けて、原因を確認することが大切です。

まとめ

セルフケアで対応できる肩のこりもありますが、症状が長引く場合やしびれを伴うときは自己判断に頼らないことが大事です。早めに専門家に相談することで、悪化を防ぎ安心につながります。無理せず「これはおかしいな」と感じた段階で、行動に移してみてください。

#肩こり改善

#セルフケア限界

#来院目安

#頚椎症

#四十肩対策

5肩が重い時に気をつけたい生活習慣と予防策まとめ

姿勢を見直すことから始めよう

肩の重さを軽減するためには、普段の姿勢が大きなカギを握ります。猫背や前かがみの姿勢は肩に負担をかけやすいので、背筋を伸ばし耳と肩が一直線になるよう意識してみましょう。さらに、長時間同じ体勢を避けるために1時間に一度は立ち上がったり軽く体を動かすのがおすすめです。

目のケアで負担を減らす

肩の重さは目の疲れと関係していることも多いです。パソコンやスマホを長時間見続けると、目の筋肉がこわばり首や肩の緊張につながります。20分ごとに画面から目を離し、遠くを眺める習慣を取り入れるだけでもリフレッシュできます。温かい蒸しタオルを目元に当てるのも効果的です。

バッグの持ち方を工夫する

普段使うバッグも肩に影響を与えます。片側だけにかけるとバランスが崩れて筋肉が偏って疲れやすくなるので、できればリュックタイプにしたり、左右交互にかけ替えるようにしましょう。小さな工夫ですが、毎日の積み重ねが予防につながります。

枕の高さを調整して睡眠環境を整える

睡眠中の姿勢も見逃せません。枕が高すぎると首に負担がかかり、低すぎても肩がこわばります。自分の首のカーブに合った高さを選び、仰向けになった時に自然に力が抜ける状態を目指すと快眠と肩の軽さにつながります。

補助的なケアも取り入れて

肩の重さが強いときには、貼付剤や温感タイプのシートを使うのも一案です。血流を促し筋肉を和らげる効果が期待でき、セルフケアとの相乗効果も得やすくなります。無理をせず、自分に合った方法を組み合わせて取り入れていきましょう。

#肩が重い

#生活習慣改善

#姿勢改善

#枕調整

#セルフケア

この記事に関する関連記事

- 50肩 原因とは?突然肩が上がらなくなる理由と放置リスクを専門家が解説

- 四十肩 治し方|痛みを改善し再発を防ぐ完全ガイド

- 左肩から腕が痛い 原因|放置NGの症状と考えられる疾患・対処法を専門家がわかりやすく解説

- 腕を上げると肩が痛い|原因から改善方法・セルフケアまで徹底解説

- 「肩の付け根が痛い」原因と対処法|ズキズキ痛む痛みをやわらげるために知るべき5つのステップ

- 上を向くと肩が痛い 治し方|原因別にすぐできるセルフケアと受診タイミング

- 肩こり 治し方:デスクワーク・姿勢・ストレス対策を徹底解説

- 肩 張ってる時に試したい!今すぐ楽になる原因と対処法

- 五十肩 治し方|自宅でできる対処法と病院での治療法をわかりやすく解説

- 六十肩の痛みを感じたら?原因と正しい対処法を徹底解説

お電話ありがとうございます、

武庫之荘駅前整体院サキュレでございます。