【記事構成】

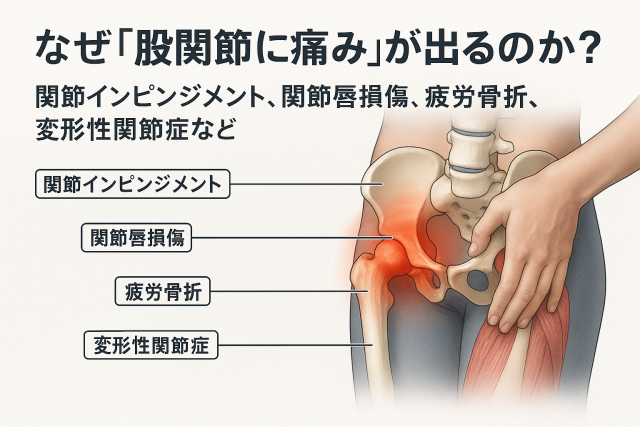

1原因の多面的分析:なぜ「股関節に痛み」が出るのか?

関節インピンジメント(FAI)、関節唇損傷、疲労骨折、変形性関節症などの医学的要因

腸腰筋炎・腱炎、滑液包炎といった周辺軟部組織のトラブル

筋力バランスや柔軟性の低下、関節運動軸のズレ(詰まり感)

2見落としがちな原因と日常習慣

フォームの崩れ(ヒールストライク・骨盤の傾き・横ブレ)による負担増

同一方向ばかり走るコースの傾斜の影響

オーバートレーニングによる累積負荷

3セルフチェックと初期対策

痛みの位置・タイミングから原因を推測する方法(例:内側痛=関節由来、外側/臀部痛=軟部組織由来)

初期の応急対応(冷却・頻度調整・シューズの見直し)

4改善&予防のストレッチ・トレーニング

ストレッチ:腸腰筋、大腿四頭筋、内転筋、中臀筋

トレーニング:ブリッジ、ランジ、スクワットなどの筋力強化メニュー

ドリル:股関節まわし・スキップ系ドリルで動きを改善

5フォーム改善とランニングメカニクス

骨盤の安定・体幹ラン・ピッチ重視の走り方(1分間180ステップ)

着地~蹴り出しの正しい動きと衝撃吸収の意識

上半身(肩甲骨周辺)の柔軟性と連動性を高めるワーク

1原因の多面的分析:なぜ「股関節に痛み」が出るのか?

医学的な要因を理解しよう

ランニングを続けていると「股関節の奥がズキッと痛む」という経験をしたことはありませんか? その背景には、いくつかの医学的な要因が関わっています。代表的なのが**関節インピンジメント(FAI)**です。骨の形状や動きの制限によって関節唇にストレスがかかり、炎症や損傷を引き起こすことがあります。加えて、関節唇損傷は「動くたびに引っかかるような感覚」や可動域の低下を伴いやすい症状です。これらは単なる筋肉疲労とは異なり、ランナーにとって見逃せないサインといえます。

骨や関節に起こる変化

さらに長期間の負荷が続くと、疲労骨折のリスクも高まります。特に股関節周辺の骨は走行動作で繰り返し大きな衝撃を受けるため、無理を重ねると微細な骨折が生じやすいのです。そして、中高年ランナーでは変形性関節症が原因になるケースも少なくありません。これは軟骨のすり減りや骨の変形により、動くたびに摩擦が生じて痛みが慢性化するものです。

周辺軟部組織のトラブル

股関節痛の原因は骨や軟骨だけではありません。腸腰筋炎や腱炎といった筋肉や腱の炎症、さらには滑液包炎などもランナーに多いトラブルです。これらは走行フォームの崩れや筋力バランスの偏りによって起こりやすく、「少し休めば落ち着くけど、また走ると再発する」というパターンを繰り返すこともあります。

「単なる疲れかな」と軽視してしまうと、より大きなトラブルにつながることもあるため、違和感を覚えた段階でケアを取り入れることが大切です。ランニングを長く楽しむには、こうした多面的な原因を知り、早めに対処する意識が欠かせません。

#ランニング股関節

#股関節インピンジメント

#関節唇損傷

#疲労骨折

#ランニング障害

2見落としがちな原因と日常習慣

フォームの崩れが積み重なるリスク

「気づいたらいつも同じ場所が痛い」なんて経験はありませんか?走り方のクセとして多いのが、かかとから強く着地するヒールストライクや、骨盤の左右の傾きです。さらに、上半身が横に揺れるブレも加わると、膝や股関節へのストレスが増してしまいます。本人は真っ直ぐ走っているつもりでも、動画で確認すると意外な動きが見えることもあるんです。

コースの傾斜が与える影響

意外に盲点なのが「同じ方向ばかり走る習慣」。例えば、片側に傾いた河川敷コースを毎回同じ向きで走ると、片足に負担が集中します。これが繰り返されると、筋肉や関節のバランスが崩れ、痛みの原因になることも。ラン友と「今日は逆回りにしようか」と声を掛け合うだけで、体への影響はぐっと減らせます。

オーバートレーニングの累積負荷

「もう少し距離を伸ばそう」「昨日走れなかった分を取り戻そう」と思ってしまう気持ちはよくわかります。ただ、休息を軽視して走り込みを続けると、体は徐々に悲鳴を上げていきます。筋肉が修復する時間を与えないと、小さな違和感が慢性的な痛みに変わることもあるので注意が必要です。

#ランニングフォーム

#オーバートレーニング注意

#コース選びの工夫

#日常習慣改善

#ケガ予防ランニング

3セルフチェックと初期対策

痛みの位置・タイミングから原因を推測する

ランニング中に股関節の痛みを感じた時、「どこが痛むのか」「いつ痛むのか」を振り返ると原因のヒントになります。例えば、内側の痛みは関節そのものに由来するケースが多く、関節唇や軟骨の不具合が背景にあることがあります。一方で、外側やお尻周辺の痛みは筋肉や腱、滑液包といった軟部組織に関連する場合が目立ちます。

あるランナーは「走り始めは平気なのに、スピードを上げた途端にズキッと来る」と話していました。逆に「走った後の夜に痛みが強くなる」という人もいます。タイミングや部位を意識することで、自分の痛みがどの要因に近いのかを見極めやすくなるのです。

初期の応急対応

もし違和感が出たら、まずは冷却が有効です。炎症の広がりを抑えるために、保冷剤やアイスパックを使って15〜20分程度冷やしましょう。そのうえで、ランニングの頻度や時間を一時的に調整することも大切です。無理をすると回復が遅れるので、体が落ち着く時間を与える意識が必要になります。

さらに、シューズの見直しも欠かせません。ソールの摩耗やフィット感のズレは股関節に余計な負担をかける原因になります。「古くなったけどまだ履けるから」と放置すると、小さなズレが積み重なって痛みに直結することもあります。

こうした初期対応を早めに取り入れることで、痛みの悪化を防ぎ、改善への道をスムーズに進められるでしょう。

#ランニング股関節

#セルフチェック

#初期対応

#冷却と調整

#シューズ見直し

4改善&予防のストレッチ・トレーニング

股関節をほぐすストレッチ

まず大切なのは柔軟性。腸腰筋のストレッチは腰や股関節の動きを楽にしてくれますし、大腿四頭筋を伸ばすと前ももの張りがやわらぎます。さらに、内転筋を伸ばすことで内側の安定感が出て、中臀筋を意識すれば骨盤がブレにくくなります。「走った後に軽く取り入れるだけでも違うよ」とランナー仲間もよく言っています。

筋力強化のトレーニング

柔軟性に加えて筋力も欠かせません。ブリッジは体幹とお尻の筋肉を同時に鍛えられ、ランジはバランス力も一緒に高めてくれます。スクワットは下半身全体を強化する王道メニュー。いきなり回数を増やさなくても、正しいフォームを意識して続けることが改善の第一歩です。

動きを整えるドリル

「筋肉を伸ばして鍛えるだけで十分じゃないの?」と思う人もいるかもしれません。でも、股関節まわしやスキップ系のドリルを取り入れると、実際の動作がスムーズになります。特に股関節まわしは可動域を広げるのに効果的で、スキップ系は走る動きに直結。練習前のウォーミングアップに組み込むと、走り出しがぐっと軽くなりますよ。

#ストレッチ習慣

#筋力強化メニュー

#股関節ケア

#ランニング予防策

#毎日できる運動

5フォーム改善とランニングメカニクス

骨盤と体幹を安定させる走り方

ランニングでは、骨盤が安定しているかどうかが大きなカギになります。体幹を使った「体幹ラン」を意識すると、無駄な横揺れが減り、スムーズな推進力につながります。また、ピッチを1分間180ステップ前後に保つと、着地衝撃が分散されやすくなります。「歩幅を広げるよりリズム重視がいいよ」とアドバイスされるのもこの理由です。

着地から蹴り出しの正しい流れ

足が地面に触れる瞬間から蹴り出すまでの動き方も大切です。つま先だけに頼らず、足裏全体で衝撃を受け止め、自然に重心を前に運ぶように走ると体への負担が減ります。かかとに強く着地するクセがある人は、動画を撮って確認すると改善点が見つかりやすいですよ。「意識してみると、意外に変わるね」と気づくランナーも少なくありません。

上半身の柔軟性と連動性を高める

下半身だけでなく、上半身の動きもフォームに影響します。特に肩甲骨まわりが硬いと、腕振りが小さくなり、走りのリズムが崩れやすくなります。肩甲骨ストレッチやゴムバンドを使ったエクササイズを取り入れると、腕の振りがスムーズになり、下半身との連動性もアップ。結果的に全体の動きが楽になります。

#ランニングフォーム改善

#骨盤と体幹安定

#着地から蹴り出し

#肩甲骨ストレッチ

#効率的な走り方

この記事に関する関連記事

- 股関節が痛い時やってはいけないことは?知らないと悪化するNG習慣と正しい対処法

- 股関節が痛いと感じたら知っておきたい5つのポイント

- ジョギング 股関節 痛み:原因から対策まで完全ガイド|痛みを抑えて走り続ける方法

- 股関節の痛みの原因と対処法|部位別の特徴と病気のサインを解説

- 股関節痛いと感じたら?考えられる原因と今すぐできる対処法・受診の目安

- 左股関節の痛みを感じたら?考えられる原因と対処法を解説

- 足の付け根と腰が痛い原因とは?考えられる疾患と対処法を解説

- 股関節が痛い時やってはいけないことは?症状悪化を防ぐNG行動と正しい対処法

- 背骨 歪みが引き起こす体調不良とは?原因と改善方法を徹底解説

- 股関節 痛いと感じたら要注意!原因と対処法を徹底解説

お電話ありがとうございます、

武庫之荘駅前整体院サキュレでございます。