【記事構成】

1.坐骨結節とは?構造・役割を理解する

・坐骨結節の位置・骨盤との関係

・坐骨結節に付着する筋肉・腱(ハムストリングス等)

・なぜ座位姿勢で負荷がかかるのか?

2.坐骨結節の痛みが起こる“原因”

・ハムストリングス付着部炎(腱炎)

・長時間座位・浅座りなどによる圧迫・血流低下

・神経癒着・坐骨神経への影響

・スポーツ・運動による使い過ぎ・筋肉疲労

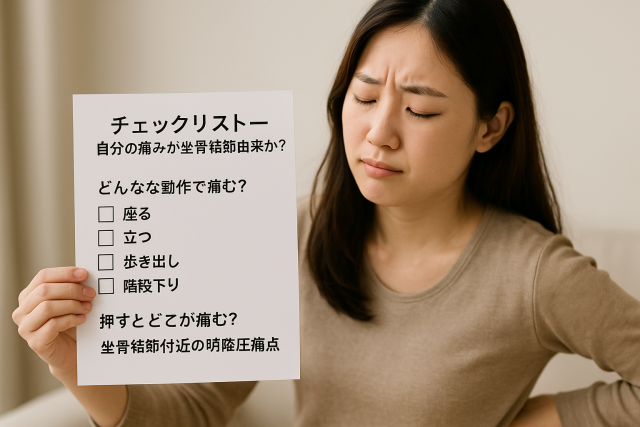

3.チェックリスト — 自分の痛みが坐骨結節由来か?

・どんな動作で痛む?座る・立つ・歩き出し・階段下り

・押すとどこが痛む?坐骨結節付近の明確な圧痛点

4.セルフケア・日常改善法

・座り方・椅子・クッションの選び方

・ハムストリングス・お尻・骨盤まわりのストレッチ/筋膜リリース

・運動前後のケア・休息・立ち上がり動作の工夫

・痛みが出た時の過ごし方・使い過ぎを防ぐ工夫

5.専門家に相談すべきタイミングと治療の流れ

・鑑別すべき疾患(例:坐骨滑液包炎・裂離骨折・股関節/腰椎起因)

・整骨院・整形外科の進め方

・再発予防と治療後のメンテナンス

1. 坐骨結節とは?構造・役割を理解する

坐骨結節とは?構造・役割を理解する

「最近、座っているとお尻の奥がズキッとする…」そんな声をよく聞きます。

この痛みの原因として挙げられるのが、**坐骨結節(ざこつけっせつ)**という部分です。

坐骨結節の位置・骨盤との関係

「坐骨ってどこ?」と思う人も多いかもしれません。

実は、坐骨結節は骨盤のいちばん下にあり、座るときに椅子と当たる“お尻の骨”のことなんです。

体を支える大切な土台で、左右に一つずつあります。

この骨があるおかげで、座ったときに骨盤が安定し、上半身を支えることができます。

坐骨結節に付着する筋肉・腱(ハムストリングス等)

坐骨結節には「ハムストリングス」という太ももの裏の筋肉群がつながっています。

この筋肉は、歩く・走る・しゃがむなど、日常のあらゆる動作に関わる大切な存在です。

そのため、運動量が多い人やデスクワークが長い人は、坐骨結節周辺に負担がたまりやすくなります。

筋肉がこわばったり腱が引っ張られると、炎症が起きやすくなり「坐骨結節痛」として感じられることがあります。

#坐骨結節

#お尻の痛み

#座り姿勢

#ハムストリングス

#骨盤ケア

2. 坐骨結節の痛みが起こる“原因”

ハムストリングス付着部炎(腱炎)

まずひとつめは、 ハムストリングス(もも裏の筋肉群)が、坐骨結節にくっついている“起始部”で炎症を起こしてしまうパターンです。ハムストリングスは大腿二頭筋・半腱様筋・半膜様筋という3つの筋肉から成り、起始部が坐骨結節にあります。

この付着部(筋肉が骨にくっついている部分)に対して、スポーツや運動での使い過ぎ、急な動きやジャンプなどが繰り返されると、腱の部分に牽引(ひっぱられる力)がかかって“付着部炎”になるケースが少なくありません。

長時間座位・浅座りなどによる圧迫・血流低下

続いて、座り方や時間が原因になるパターンです。長時間椅子に座っていたり、浅く腰をかけていたりすると、坐骨結節に体重がかかり続け、筋肉や腱に対して圧迫ストレスがかかってしまいます。

さらに、座位で脚を組んだり前傾姿勢が強かったりすると、もも裏〜おしりの付け根あたりの血流が低下し、“じんわり重だるい”痛みや違和感へとつながることがあります。こうした圧迫や血流低下が、痛みの引き金になると言われています。

神経癒着・坐骨神経への影響

もうひとつ見落とせない原因が、神経まわりの“癒着(くっつき・動きづらさ)”です。坐骨結節の近くには 坐骨神経 が通っており、筋肉や腱、筋膜との間に癒着が起こると、神経が滑らかに動けなくなって痛みやしびれの原因になり得ます。

たとえば、長時間座っておしりを圧迫していたり、筋肉の硬さがあると、神経の通り道に負担がかかって“おしりから太もも裏、脚まで”痛みや違和感が広がる場合もあると報告されています。

スポーツ・運動による使い過ぎ・筋肉疲労

最後に、運動やスポーツを頻繁にされる方に多い、筋肉の“使い過ぎ”や“疲労の蓄積”によるパターンです。ハムストリングスは歩く・走る・ジャンプなど多くの動作に関与しており、特に脚を後ろに振る/戻す動きや急なストップ動作では大きな力がかかります。

このような使い過ぎで筋肉が硬くなったり、負荷が一気に増えたりすると、坐骨結節の付着部に負担が集中して“痛み”として現れることがあります。スポーツの直後や翌日に痛みが増すケースも報告されています。

#坐骨結節痛の原因

#ハムストリングス付着部炎

#長時間座位圧迫

#坐骨神経癒着

#筋肉使い過ぎケア

3. チェックリスト — 自分の痛みが坐骨結節由来か?

どんな動作で痛む?座る・立つ・歩き出し・階段下り

まず、痛みがどのような動きで出るかを観察してみましょう。例えば「長時間座っているとお尻の骨あたりがズーンと重い」「立った瞬間、違和感がある」「歩き出しに“ピキッ”とくる」「階段を下りるときにお尻から太もも裏にかけて響く」などです。実際、長時間座る姿勢や運動動作で、坐骨結節付近に負担がかかることが報告されています。

このような動きで「おっ、いつもと何か違うかも?」と感じたら、次のチェックへ進んでみましょう。

押すとどこが痛む?坐骨結節付近の明確な圧痛点

次に“押したときの痛み”を自分で確かめてみましょう。お尻の下、骨盤の出っ張りに近い部分(坐骨結節)が、明確に「ここを押すと痛む」という点があれば、坐骨結節由来の可能性が高いと考えられています。実際に、坐骨結節の痛みは「局所的で、骨のあたりに圧痛があること」が特徴だという解説があります。

「ここ押すとジンジンくる…」「左右で痛さが違うな…」と感じるなら、少し注意しておきたいところです。

#坐骨結節の痛み

#お尻の骨圧痛

#座る立つで痛む

#歩き出し違和感

#触って分かる痛み

4. セルフケア・日常改善法

座り方・椅子・クッションの選び方

「長時間座っていると腰が重くなってしまう」と感じること、ありませんか? そんなときはまず、椅子とクッションの選び方を見直してみましょう。背もたれと座面が体に合っていないと骨盤が後ろに倒れやすく、腰まわりに負荷がかかりがちです。特にクッション素材について、低反発タイプは体にフィットしてお尻への圧を分散しやすく、逆に姿勢をしっかり支えたいなら高反発タイプが有効とされています。

座るときは「お尻を深く入れて骨盤をやや立てる」意識を持ち、背もたれに寄りかかり過ぎず軽く背筋を伸ばすと姿勢が安定します。さらに、クッションが椅子に合っていなかったり、へたっていたりすると腰痛の原因になりうると指摘されています。

たとえば、「クッションが沈みすぎて座面が安定しない」「沈みにくくてお尻が痛くなる」などの違いが出てくるため、自分の体型・座面・使用時間に応じて硬さ・形状・素材を選ぶことが大切です。すると、座っているだけでも腰まわりの負担を軽くしていける可能性があります。

ハムストリングス・お尻・骨盤まわりのストレッチ/筋膜リリース

「椅子に座ってばかりで太ももの裏がガチガチになっているかも…」と感じるなら、まずはハムストリングス(太ももの裏側)とお尻・骨盤まわりの筋膜リリースやストレッチを取り入れてみましょう。実際、ハムストリングスのストレッチだけでなく、筋膜リリースを併用すると可動域が広がり・張り感が減少したという報告があります。

手軽な方法としては、フォームローラーやボールを使ってお尻と太ももの裏の付け根(坐骨まわり)に圧を当てながら前後に少し揺らすという動きが紹介されています。

ストレッチする際には「脚を伸ばした状態で膝を軽く曲げ、太ももの裏を意識して伸ばす」などの動作が有効で、あぐらや前屈がしづらいと感じている人にとっても変化を感じやすいとされています。

短時間でも「意識してほぐす・伸ばす」を定期的に行うことで、お尻・骨盤まわりの筋膜のこわばりをゆるめ、立ち上がりや動き出しが楽になってくる可能性があります。

運動前後のケア・休息・立ち上がり動作の工夫

運動や日常動作をする前後には、ちょっとした工夫で腰や骨盤まわりへの負担を減らせます。たとえば、運動前には軽くお尻・太もも裏をほぐしてから始めることで、体が動きやすい状態になり、運動後はストレッチだけでなく休息を取って筋膜や筋肉を落ち着かせることが大切です。休息中には脚を少し高めにする、立ち上がる時には体重移動をゆっくり行う、足を組まずに立つ・座るなどの「立ち上がり動作の工夫」が効果的です。

こうした細かい流れを習慣化すれば、「動き出しが重い」「朝起きたら腰が張っている」という状況を和らげやすくなってくると思われます。

痛みが出た時の過ごし方・使い過ぎを防ぐ工夫

「少し腰が重い」「お尻から太ももにかけて張りを感じる」といったサインが出た時には、まず動きを控えめにして過剰に負荷をかけないよう配慮しましょう。長時間同じ姿勢でいることや、急に激しい動きをすることは、使い過ぎに直結しやすいです。

休憩時間を30〜40分に一度、立ち上がったり軽く歩いたりして体をリセットすること、椅子に深く腰掛けて骨盤を立てるようなゆるやかな姿勢に切り替えることが推奨されています。特にクッションが合っていなかったり、座面が沈んだりしていると、腰への負担が増すため、定期的に「椅子・クッション・姿勢」の3点セットをチェックするのもよいでしょう。

痛みが強いと感じたら、無理をせず体を休ませながら「少し動かせる範囲で動く」「お尻・ハムストリングスを適度にほぐす」などのセルフケアを組み込むことで、使い過ぎからの負荷を軽くしていくことが期待できます。

5. 専門家に相談すべきタイミングと治療の流れ

専門家に相談すべきタイミング

「ちょっと我慢すれば…」と考えがちですが、次のような場合は早めに専門家へ相談を考えてください。例えば、座っているときや動き出しにお尻~股関節の痛みが出て、坐骨滑液包炎の可能性があるときです。硬い床に長時間座ることで滑液包に圧がかかって炎症が起きる、という報告があります。

た、スポーツや急な運動負荷で、付着部に強い痛みが出る裂離骨折や、腰椎/股関節起因の痛みが疑われるときも要注意です。例えば、腰からお尻~脚にかけてしびれや放散痛がある場合には、腰椎椎間板ヘルニアや腰部脊柱管狭窄症など腰起因の関連痛が考えられます。

「動き出しだけ痛む」「座るとずっとお尻が痛い」「左右どちらか片側だけ出ている」など、違和感が長く続くなら、自己判断せず専門機関を訪ねる意味があります。

整骨院・整形外科での進め方

整形外科の流れ

まず整形外科では、問診・レントゲン・場合によってはMRIなどの画像検査を行い、痛みの原因が関節・骨・神経・筋・腱どこにあるかを確認します。例えば、股関節外側の痛みは、筋肉・腱の炎症か、滑液包炎か、腰起因の関連痛かが整理されます。

レントゲンだけでは筋・腱の損傷や滑液包の異常を捉えづらいため、症状が長引く場合はMRIを検討する、とする記事もあります。

検査後、保存的アプローチ(安静・荷重軽減・ストレッチ・筋力トレーニング)から始め、状態によっては注射療法や専門治療に移行します。

整骨院(接骨院)での流れ

一方、整骨院ではまず「いつ・どの動きで・どこが痛むか」を詳しくヒアリングし、姿勢・歩行・筋力バランスなどをチェックします。痛みが強ければ整形外科紹介を前提として、整骨院としては痛みに対して負担を減らす体の使い方・筋バランス改善・ストレッチ習慣の指導を行うことが一般的です。整骨院でのケアは、整形外科で原因が明確になった後のフォロー・日常メンテナンスとして有効と考えられています。

再発予防と検査後のメンテナンス

まず「原因が何だったか」を踏まえ、同じ状況を繰り返さないための生活習慣の見直しが肝心です。例えば、滑液包炎では硬い座面・長時間の座位・脚を組む癖などが負担になります。

筋力低下・バランスの崩れもリスクなので、中殿筋・小殿筋など骨盤を支える筋のエクササイズを継続することが大切です。

さらに、整骨院・整形外科どちらでケアを受けた場合も「痛みが消えた=負担ゼロ」ではありません。歩き方・立ち姿勢・荷物の持ち方・睡眠姿勢など、日常の負担を分散・軽減することが再発防止につながります。定期的に体の状態をチェックし、違和感が出たら早めに専門家に相談する姿勢を持ちましょう。

#股関節痛

#滑液包炎

#腰起因痛

#整形外科受診

#再発予防

この記事に関する関連記事

- 右のおしりが痛い|原因・考えられる病気と自分でできるケア方法

- 太ももの裏の筋が痛い時に知っておきたい原因と対策ガイド|武庫之荘駅前整骨院サキュレ

- 左臀部 痛み の原因と対策|片側だけ痛む時にまず知っておくべきこと

- 「坐骨神経痛ストレッチ即効ガイド – 今すぐできる3分ケアで痛みを和らげる」

- 左のおしりが痛い原因は?考えられる病気と対処法・受診の目安を解説

- 坐骨神経痛 やってはいけないこと|痛みを悪化させる5つのNG行動と正しい対処法

- 坐骨神経痛 治療方法|症状別に選ぶ最新の治療法とセルフケアのポイント

- 左股関節の痛みを感じたら?考えられる原因と対処法を解説

- うつ伏せで腰が痛い?ヘルニアとの関係と正しい対処法を解説

- 足の付け根と腰が痛い原因とは?考えられる疾患と対処法を解説

- 坐骨神経痛 しびれ:原因から対処法まで徹底解説!

- 坐骨神経痛 スクワット 悪化を防ぐ!正しいフォームと注意点を徹底解説

- ヘルニア 足のしびれ ストレッチ|自宅でできる簡単ケアで症状の緩和を目指そう

- 【坐骨神経痛でやってはいけないこと】整体院に行く判断基準は❓

お電話ありがとうございます、

武庫之荘駅前整体院サキュレでございます。